Father_Land_Scape

“Die eigentliche Beziehung zum Anderen ist die Beziehung zur Zukunft” (Emmanuel Levinas, jüdischer Philosoph; geb. am 12. Januar 1906 in Kaunas)

Kunstfilmprojekt von Esther Glück in Zusammenarbeit mit Abba Naor, Elena Rachelis und Tom Gottschalk

Father_Land_Scape ist ein Kunstfilmprojekt mit Musik, das nach drei Jahren Konzeption, Recherche und Realisation am 17. Oktober 2023 seine Premiere im Senatssaal des Maximilianeums in München feierte.

Es entstand in enger Zusammenarbeit mit Abba Naor, Zeitzeuge und Überlebender des Holocaust, der heute an deutschen Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen über sein Leben referiert.

In diesem Sinn steht Father_Land_Scape als Erinnerungsprojekt ab April 2024 Schulen und anderen Bildungseinrichtungen via Link zum Download auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und auf der Seite der Stiftung Bayerische Gedenkstätten zur Verfügung. Unterstützendes Zusatzmaterial für Lehrer wird ebenfalls dort und auf dieser Webseite (siehe unten) dafür angeboten.

fatherlandscape_trailer; 1.03 min, mp4; gottschalk&glück 2023

Trailer

Link auf der Seite des Staatsministeriums

Download auf der Seite der Stiftung Bayerische Gedenkstätten

Kunstfilm mit Musik (59 min, UHD) in neun Kapiteln

Musik

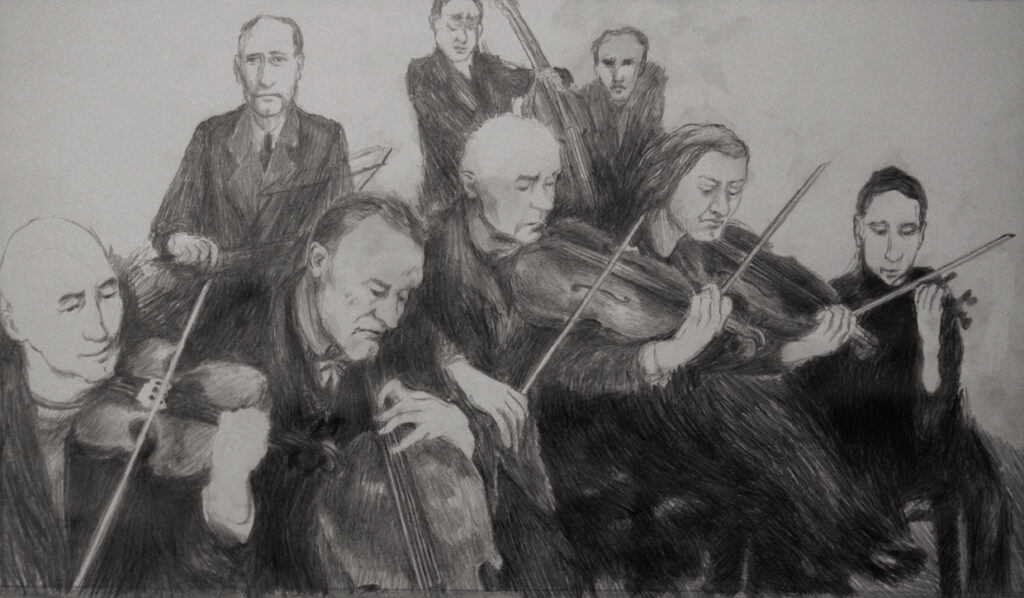

Die Musik zum Film wurde im Studio eingespielt. Elena Rachelis hatte die Idee, die beiden Stücke von Shostakovich zu verwenden, Esther Glück vervollständigte diese Auswahl mit dem 1. Satz aus dem Klavierquintett Opus 18 von Mieczyslav Weinberg. Der Film wurde danach zur Musik getaktet und gezeichnet. Mehr dazu siehe unten…

D. Shostakovich-Quartett Nr 8 Opus 110 in C minor / D. Shostakovich-Trio Nr 2 Opus 67 in E minor / M. Weinberg Klavier-Quintett Opus 18, 1. Satz

Elena Rachelis — musikalische Leitung, Piano / Pianistin, Konzertkoordinatorin, Mitiniatorin des Projekts

Elena Graf — Violine / 1. Konzertmeisterin der Stuttgarter Staatsoper

Emanuel Graf — Cello / Solocellist der Bayerischen Staatsoper

Madeleine Przybyl / Bratsche / Solobratschistin des Stuttgarter Staatsorchester

Nicola Lolli — 2. Violine / stellvertretender Konzertmeister der Stuttgarter Staatsoper

Aufnahme: Bauer Studios Ludwigsburg

Lizenzen: Peermusic Germany GmbH, Concord Music GmbH

Kamera, Schnitt, Editing

Tom Gottschalk — Kinematograph / Kooperationen mit Roger Deakins: Der Vorleser (2008, Stephen Daldry), Frank Griebe: Das Parfüm (2006, Tom Tykwer), Judith Kaufmann: Elser (2015, Oliver Hirschbiegel) u.a.

Idee, Konzept, Zeichnung, Fotografie, Regie, Produktion

Esther Glück — bildende Künstlerin / Internationale Projekte, Ausstellungen, Filmausstrahlungen, Fernsehauftritte, Streamings

“Erinnerung als Umkehrung der historischen Zeit ist die Essenz von Innerlichkeit” (Emmanuel Levinas, jüdischer Philosoph; geb. am 12. Januar 1906 in Kaunas)

Die Geschichte Abba Naors in kurzen Worten

Abba Naor wurde 1928 in Kaunas geboren. Er hatte zwei Brüder. Chaim war ein Jahr älter und Berale zehn Jahre jünger als Abba. Ihr Leben in Kaunas war glücklich.

Im Juni 1941 besetzt die deutsche Wehrmacht auch Litauen.

Schon im August 1941 wird Chaim, kurz bevor das Ghetto in Kaunas abgeriegelt wird, von den Nazis zusammen mit 25 Jugendlichen, die von ihren Eltern zum Einkaufen auf den Schwarzmarkt geschickt wurden, umgebracht. Besonders auf die Kinder haben es die Faschisten in Litauen abgesehen. So versteckt Abba seinen kleinen Bruder Berale immer wieder, vor allem ab 1943, als das Ghetto in ein Konzentrationslager umgewandelt wird und nur noch der SS untersteht.

Es ist ein täglicher Kampf um die Kinder. Abba selbst wird zum Läufer der Ghettopolizei.

Im Frühling 1944 werden in einer groß angelegten Aktion 1000 Kinder und 300 Alte deportiert und in Auschwitz ermordet. Um die Schreie der eingefangenen Kinder zu übertönen, spielt die SS über Lautsprecher Kinderlieder im KZ Kaunas. Abba beschützt Berale und sie entkommen dieser und weiteren Mordaktionen.

Im Juli 1944 werden Abba und seine Familie ins KZ Stutthof gebracht. Dort findet am 26.7. eine Selektion statt. Abba und sein Vater werden von der Mutter und dem kleinen Bruder getrennt. Noch am gleichen Tag werden die Mutter und Berale zusammen mit 1423 anderen Inhaftierten in Auschwitz vergast.

Zum Arbeitseinsatz am Bunkerbau für die Organisation Todt wird Abba mit anderen ins KZ-Außenlager Utting gebracht. Von dort kommt der 16-jährige nach Kaufering I bei Landsberg, wo er sich erhofft, seinen Vater wieder zu treffen. Dies ist das Hauptquartier der SS in den Außenlagern um Landsberg. Hier sind die Häftlinge größter Unmenschlichkeit und Grausamkeit, Unterdrückung und Terror ausgesetzt.

Am 24. April 1945 werden die Häftlinge angesichts der herannahenden westalliierten Truppen Richtung Süden auf die Todesmärsche geschickt. Abba wird am 2. Mai 1945 bei Waakirchen befreit.

Heute lebt Abba in Israel und besucht seit vielen Jahren deutsche Schulen. Mehrmals wöchentlich erzählt er dort seine Erlebnisse und erinnert die Jugendlichen daran, Widerstand zu leisten gegen Menschenverachtung und Volksverhetzung.

Insbesondere diese, seine Geschichte eines Jugendlichen in einem Land, in dem zur Zeit des Holocausts vor allem auch die Kinder brutal verfolgt und ermordet wurden, hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Naors Mut und sein Durchhaltevermögen, wie auch seine stetige Sorge um andere, trotz allem Schmerz, der ihm als Kind zugefügt wurde, kann relativierend wirken, wegweisend sein, Hoffnung stärken und Energien gegen rechten Radikalismus freisetzen.

Abba Naor ist 95 Jahre alt. Ohne ihn wird es wieder ein Stück schwieriger werden, die Geschichte der Opfer an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

Seine ursprüngliche Heimat Litauen hat Abba Naor nur ein einziges Mal besucht.

„Kunst wird erst dann interessant, wenn wir vor etwas stehen, das wir nicht gleich restlos erklären können“ (Christoph Schlingensief, bildender Künstler, verstorben 2010 in Berlin)

Technik

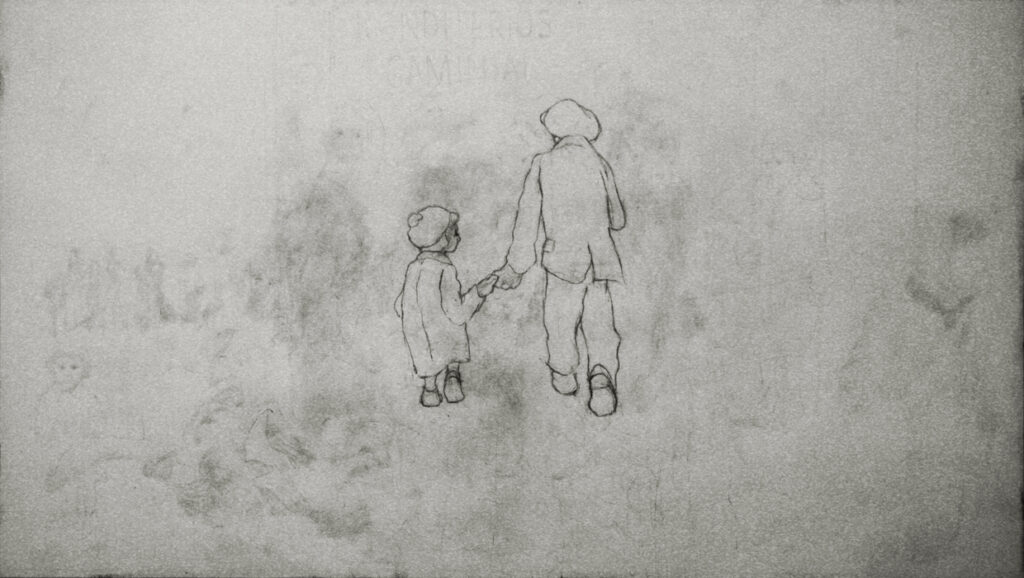

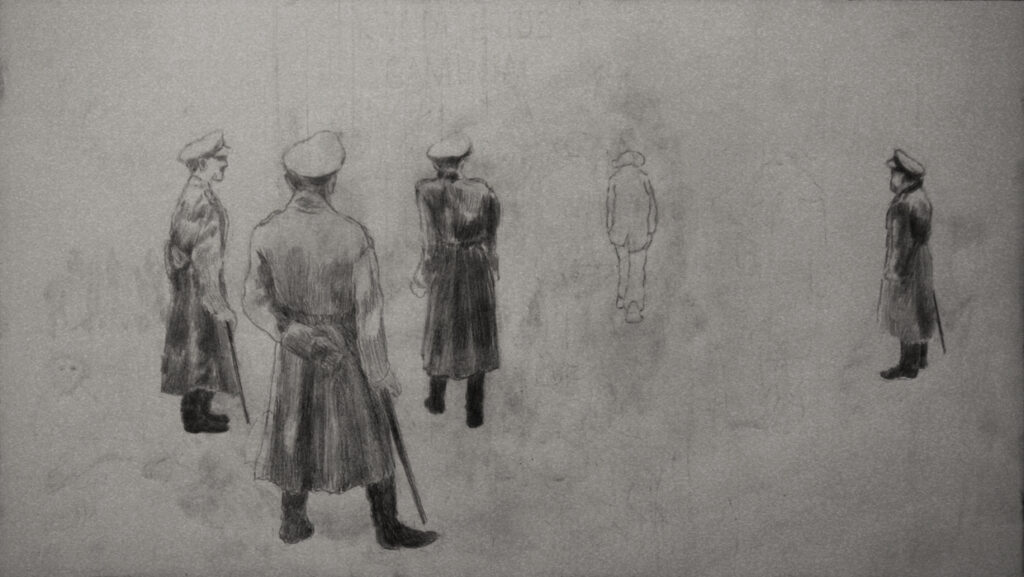

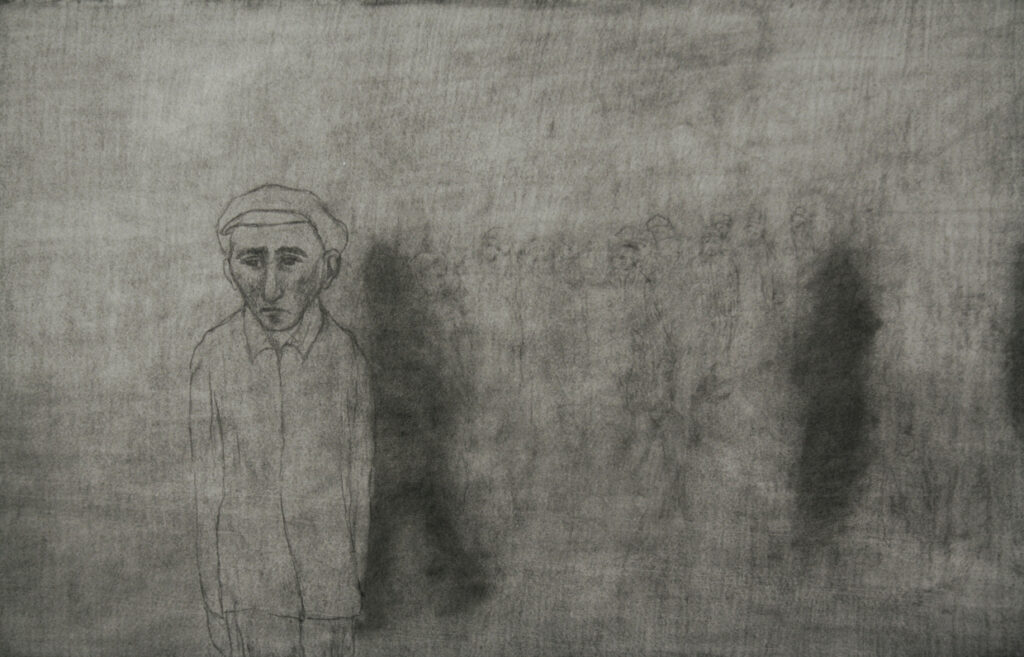

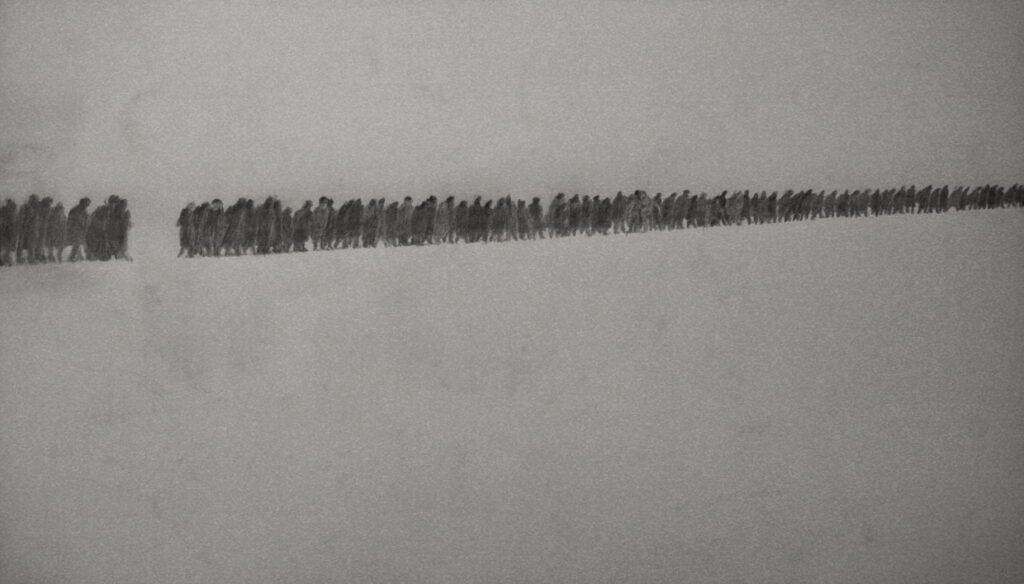

Buchstäblich mit Bleistift nachgezeichnet wurde der traumatische und schmerzhafte vierjährige Leidensweg eines 13-jährigen litauischen Kindes.

Die gewählten künstlerischen Vorgehensweisen wie Geschwindigkeit der Bildwechsel, Intensität der Bewegung, Zoom in Stop-Motion, Überblendung, Übermalung, Aus-Radieren, Mitverfolgung des Zeichnungsprozesses, gezeichnete Bewegungsabläufe und eine Realfilmsequenz am Ende würdigen und setzen das Erlebte wie auch die Erinnerung daran entsprechend um.

Das „Ausradierte“ wird bis zum Schluss des Films immer präsenter auf dem Blatt. Am Ende sind auf den Zeichnungen unzählige Menschen ausradiert worden. Die Perspektive simuliert die Begleitung des Protagonisten, man sieht ihm sozusagen über die Schulter, erst am Ende kommt er uns entgegen.

Die Zeichnungen sind während des Zeichen ‑und Radiervorgangs fotografiert und in Stop-Motion-Technik zum Film animiert.

Variierende Bewegungs-Tempi folgen oft unerwarteten bildlichen Eindrücken entlang der Musik von Shostakovichs und Weinbergs Kompositionen. Moll und Dur befinden sich in kontinuierlichem Diskurs und befördern die atemlose Geschwindigkeit der Geschehnisse in entsprechenden Bildern zwischen Schrecken und Überlebenskampf.

Zum Teil fast unmerklich zieht sich das Motiv des Apfels durch den Film. Dieser im Paradies gefundene Apfel, der trotz alles Hungers, aller Qualen, aller Not nicht angebissen wird, fungiert als Symbol für die unberührte unschuldhafte Menschlichkeit Abba Naors.

fatherlandscape_trailer; 1.03 min, mp4; gottschalk&glück 2023

Trailer

Shostakovich schrieb das Piano-Trio Nr 2 während des 2. Weltkriegs als eindringliche universelle Klage inmitten von Krieg, Belagerung und den schrecklichen Einblicken in die Todeslager von Treblinka und Majdanek. Er komponierte gespenstische Echos der jüdischen Klezmer-Musik.

Diese Melodien werden in seinem Quartett Nr 8 zitiert, in dem er 1960 rückblickend seine Erinnerungen an Zensur, Manipulation, Verfolgung und Krieg musikalisch reflektiert – ein Rückblick, ein explizit regimekritisches Werk, gewidmet „Den Opfern des Faschismus und des Krieges“.

Shostakovich holte 1943 den verfolgten polnisch-jüdischen Musiker Mieczyslav Weinberg zu sich nach Moskau. Dessen Musik erzählt von den Schrecken des Krieges, von eigener Verfolgung und der Ermordung seiner Familie. Der 1. Satz aus dem Klavierquintett Opus 18, lässt den Totentanz aus dem 3. Satz anklingen, löst ihn jedoch wieder auf.

- Ein hoffnungsvolles musikalisches Ende für einen Film über die Geschichte eines Zeitzeugen, der mit seiner Arbeit an den Schulen dem sinnlosem Sterben in seiner Jugend heute täglich etwas Lebendiges entgegensetzt.

Förderer/Kooperationspartner

Mit freundlichstem Dank an

FRISTO Stiftung

Stiftung Bayerische Gedenkstätten

Bauer Studios Ludwigsburg

Peermusic Germany GmbH

Louis Lemaire

Fatherlandscape_Marsch zum Fort IX/ filmstill; Graphit und Radiergummi auf Papier, 59 cm x 37 cm

Zitate

“Dieser Film ist ein starkes Dokument dieser Zeit, er beschreibt treffend die Athmosphäre von damals. Ohne Worte und mit Musik redet der Film nichts und sagt gleichzeitig alles” (Abba Naor)

“Noch nie vorher habe ich etwas Derartiges gesehen. Noch Tage danach wurde mir immer bewusster, was für ein unglaubliches Werk hier geschaffen wurde.” (Andreas Brügel, Fristo-Stiftung)

“Der Film ist eine Liebeserklärung an Abba Naor.” (Margit Meyer, Kunstpädagogin)

“Die künstlerische Sprache für die Darstellung von Abbas extremen Erlebnissen eignet sich sehr gut.” (Gwendolin Hoffmann, Schülerin)

“Der Film ist in seiner Machart und Intensität einzigartig, er spricht wichtige Themen um die Erinnerung von Überlebenden an, er ist zukunftsweisend. ” (Prof. Dr. Katja Makhotina, Universität Göttingen)

“Ein wunderbarer Film. ” (Christoph Triebfürst, Lehrer für Deutsch, Ethik und Philosophie)

“Dieses Werk hat mich tief berührt. Die Zeichnungen, zu einem Film vereint, zeigen in unfassbarer Intensität die Geschichte des Abba Naor und damit einen Teil des größten Verbrechens an der Menschheit. Das Übermalen und insbesondere das Ausradieren sind Sinnbild für das Auslöschen von Millionen Juden. Auch und gerade durch diese teilweise Zerstörung der eigenen Basisarbeiten setzt die Künstlerin ein fulminantes Zeichen gegen das Vergessen. ” (Jochen Ley, Lehrer für Wirtschaft)

“Ein eindrucksvolles Werk, das sicher in den nächsten Jahren den Weg an viele Schulen finden wird.” (Stephan Albrecht und Benedikt Mayr, Vorsitzende des Vereins Gedenken Kaufering e.V.)

“Alle, die an diesem Film mitgearbeitet haben, haben etwas Großes erschaffen. Etwas, das bleibt.” (Marie Gelhar, Schülerin der 9.Jahrgangsstufe, Gymnasium)

Termine

Oktober 2023: Kunstfilm mit Musik, Premiere im Senatssaal des Maximilianeums München

Grußwort: Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten und 1. Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Einführung: Dr. Karl Borromäus Murr, Historiker, Philosoph, Autor und Leiter des Staatlichen Industrie- und Textilmuseums Augsburg

Moderation: Stephan Mayer, Chefreporter des Bayerischen Rundfunks

musikalische Einstimmung: “Das Gebet” von Ernest Bloch mit Elena Rachelis (Piano) und Emanuel Graf (Cello)

Bilder zur Veranstaltung

Presse Landtag

Presse Stiftung Bayerische Gedenkstätten

November 2023: Kunstfilm-Kino, Uni Göttingen

im Rahmen des Fachkolloquiums filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa.

Mit Prof. Dr. Katja Makhotina , StudentInnen und ProfessorInnen der Georg-August-Universität Göttingen, Mitgliedern der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Göttingen

Kunstfilm im Kinoptikum (Programmkino Landshut) am 8.5.2024 und am 19.5.2024

Kunstfilm mit Diskussion mit Landshuter Schülerinnen und Schülern

parallel zur Ausstellung “letters to a right radical, never written” (Esther Glück) in der Rochuskapelle Landshut

November 2025: Initiative Kirchspiel für Demokratie und Zusammenhalt in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Anhausen: Kunstfilm-Kino im Rahmen der Enthüllung einer Gedenktafel zum Thema “Jüdisches Leben in Anhausen”

in Planung

Januar 2026: im Kino Gröbenlichtspiele und mit Schülern der 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Gröbenzell

März 2026: Kunstfilm-Kino mit pädagogischer Begleitung mit Schülern der 9. Jahrgangsstufe des Josef-Effner-Gymnasiums Dachau

November 2026: Kunstfilm-Kino mit Gespräch in der Synagoge Meisenheim

Die Stationen des Films

Prolog

fallende Äpfel, Symbol für die unantastbare Menschlichkeit Abbas

Litauen 1941

Park und Stadt in Kaunas, erste Anzeichen für die Bedrohung durch die Nazis

„Leben is ́a feine Sach‘“

Landschaften Litauens, Abbas frühe Kindheit und jüdisches Leben

Tango

Abba singt einen jüdischen Tango, der später im Ghetto zum Widerstandslied wird.

Im Juni 1941 beginnen Pogrome, Verfolgung, brutale Morde und die Flucht Richtung Osten, wo die Nationalsozialisten bereits den Grenzübertritt blockieren. Abbas Familie muss zurück nach Kaunas.

Kaunas

Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung, Plünderungen von Umzugswagen, Einzug der Familie in ein fremdes, kleines Haus

Ohnmacht

Zwei Tage vor der endgültigen Absperrung des Ghettos schicken viele Eltern ihre älteren Kinder in gutem Glauben zum Einkaufen in die Stadt. Dort werden die Mädchen und Jungen aufgegriffen.

Ford XII

In einer der Festungsanlagen um Kaunas erschiessen die Nationalsozialisten und ihre einheimischen Helfer diese 26 Kinder. Chaim, Abbas älterer Bruder, ist unter ihnen.

Ghetto

Abba singt für die SS mit dem Ghettoorchester, er arbeitet als Bote für die jüdische Ghettopolizei. Untergrundschule, Zwangsarbeit, Verkauf von Gebackenem auf der Straße, die Niederbrennung des Krankenhauses und immer wieder Märsche zur Ermordung von Tausenden von Menschen in den Forts der Festungsanlage.

Abba beschützt und versteckt seinen kleinen Bruder Berale vor den Kinderaktionen der SS. Das Ghetto wird niedergebrannt, die Menschen werden mit dem Schiff nach Stutthof gebracht.

Stutthof

In Stutthof wird grausam vor allem gegen Frauen und Kinder vorgegangen. Abbas Mutter und sein Bruder werden dort selektiert, nach Auschwitz gebracht und ermordet.

Kaufering

Mit anderen Häftlingen wird Abba im Viehwaggon ins KZ-Außenlager Utting geschickt. Er fährt dort einen Zug für die Transporte zum Bau eines Rüstungsbunkers. Bald lässt er sich freiwillig ins Hauptlager Kaufering I verlegen, wo sich auch die SS-Kommandantur befindet. Er vermutet hier seinen Vater und findet seinen Freund Uri Chanoch. Heimlich produzieren die Häftlinge Nitzotz — eine Zeitung des Widerstands. Ende April 1945 treiben die Nazis die Häftlinge aus den Lagern auf die Todesmärsche Richtung Süden. Abba wird am 27. April bei Waakirchen befreit.

B